私たちはラベルの展開を、「自然・環境学習教材を大人・子どもたちが目にする全国の公共緑地や教育施設に普及させる環境啓発活動」と捉えています。

だから「木や花の正しい名前を示すこと」が私たちの務めです。

そして、外国人の利用をも前提として「万国共通名称である学名までを正確に表記した植物名ラベル」を基本原則に、木や草花の名前を正しく伝え続けることをお約束します。

創業以来、国内有数の植物園・林業試験場・専門研究機関・大学や教育機関、国立/国定公園・都市緑化植物園における植物案内役の指定ブランドとして、その役割を担ってきたラベルの事業姿勢のコアは、単に「耐候性の高いラベル」を追い求めるのではない点にあります。

は1971年の創業から、植物分類学・農林学・造園学・花卉園芸学・バラなどの特殊農産物・薬用植物学・植物民俗学・植物文化など30余名の植物関連各分野の諸先生の賛同と協力のもと〝緑に名前をつけよう運動〟をスタートしました。

〝緑に名前をつけよう運動〟とは、農学博士・初代会長故毛藤勤治の「正しい植物名称を広く一般に普及させよう。これが植物を愛し、次世代へ継ぐ緑豊かな環境と植物文化を守る第一歩である。」という言葉を理念に、全国の緑地に「植物名ラベル」を設置・普及させることでこれを実践していく、という緑化支援活動です。

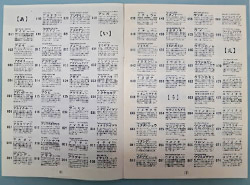

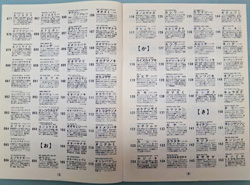

執筆監修いただいた表示内容一覧(1979)

執筆監修いただいた表示内容一覧(1979)

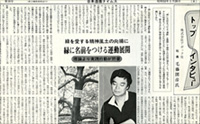

当社がこの理念を事業として継続させ、展開していくことにご賛同いただいた有識者のおひとりが、元農林省林業試験場浅川実験林長・元東京農業大学の林弥栄教授(理学博士)。樹木原稿の執筆監修をいただいた主筆者でもあります。

当時のインタビュー記事をご覧ください。

より広くこの運動を展開する「公共緑地樹名板」のスタンダード化プロジェクトが発足、ハード開発の必須条件「樹にやさしい」「取付けが簡単」「外れにくいこと」の3点をクリアすべく、独自の設計開発・設置実験の積み重ねが始まりました。

3年の試作研究の結果、特許を取得。つまり新しい技術的考案によりこの3点をクリアした構造を発明、その新規性・進歩性・先願性が特許要件を満たすものと認められました。

この構造を公共緑地で安心して設置管理できる前提条件とし、「公共緑地樹名板のスタンダード化」=ラベル標準仕様の基本形が完成しました。

こうしてソフト・ハードともに、国内で最初にシステマティックに製品化された植物名ラベル「ラベル」が誕生しました。

〝緑に名前をつけよう運動〟の広がりは、全国各地の官公庁よりも学校園や民間緑地が早く、まもなく全国各県・市町村にAbocラベルが標準仕様として普及しました。

地域独自の植物ひとつひとつに「植物名ラベル」をつけていく運動は、地元で多くの方が植物を愛し、次世代を担う子供たちの環境と植物文化を守る輪を広げていく実践行為になりました。

さらにこの運動を事業で実践し、継続的に展開し続けることがのミッション(社会的使命)です。

全国の緑地管理者のみなさまの賛同と理解のもとに、環境教育事業の一環として、緑化支援と普及活動のお手伝いをしてまいります。

迷ったらお電話を!

ラベルコーディネーターが

ご提案いたします

0467-45-5110

(平日 8:30 ─ 17:00)

ご相談からお届けまで、通常10日〜ですが、

工期が近いお客さまには適宜対応しております。

迷ったらお電話を!

ラベルコーディネーター

がご提案いたします

0467-45-5110

(平日 8:30 ─ 17:00)

=休業日

土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)

アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。

© 2000- Aboc Co., Ltd.